- 競売物件に興味があるんだけど実際どうなの?

- 競売物件を買う上でのリスクやメリットは?

- とにかく競売物件について勉強したい!

競売物件の購入を検討しているけど、正直よくわからないことが多いですよね。

そこで、不動産歴10年のプロが、競売物件についてのあなたの悩みを解決します!

この記事を読むことで、以下のことがわかります。

- 競売物件の基本

- 競売物件のリスクやメリット

- 実際にあったトラブルやその対処法

競売物件について知ることで、相場よりも安く物件を購入できたり、トラブルのリスクを減らせますよ。

その結果、あなたの理想とする不動投資やマイホームを購入できます。

少しでも競売物件について興味があれば、最後までご覧ください。

競売物件の基本

競売物件は、債務者がローンや税金などの支払いが滞った場合に、裁判所の命令によって強制的に売却される不動産のことです。

主に、住宅ローンの返済ができなくなったケースや、税金の滞納などで発生します。

通常の不動産取引とは異なり、個人間や不動産業者を介さず、裁判所が直接関与して売却が進められます。

よって、取引の透明性がある一方で、購入者が注意すべき点も多く存在するのです。

競売物件の定義と仕組み

競売物件は、裁判所が主導で売却手続きが進められる点が特徴です。

競売の流れは以下の通りです。

- 売却命令:債務者の支払い不履行により、裁判所が売却命令を発出。

- 物件調査:裁判所による物件調査が行われ、物件の評価や権利関係の確認がされます。

- 入札公告:裁判所のウェブサイトなどで、入札の詳細が公開され、一般に向けて入札が募集されます。

- 入札・開札:指定された日時に入札が行われ、最高入札者が落札者として決定します。

- 売却許可決定:裁判所が売却許可を出し、正式に物件の所有権が移転します。

通常の売買と比べて短期間で物件の引き渡しが行われることが多いですよ。

一般的な不動産取引との違い

競売物件と通常の不動産取引の主な違いは、取引の主体とプロセスの透明性です。

一般の不動産取引は、売り主と買い主が交渉して価格を決定しますが、競売では裁判所が主導するため、価格は入札によって決まります。

以下に主要な違いをまとめます。

- 交渉の有無:通常の取引では交渉が可能ですが、競売では入札のみで価格が決まります。

- 物件の状態確認:通常は内覧が可能ですが、競売物件は内部の確認が難しい場合があります。

- リスク:競売物件は、住人が居住したままのケースがあり、立ち退き交渉が必要になることも

あります。

競売物件は市場価格よりも低く購入できることが多い反面、購入後のリフォームや法的手続きが必要なケースもあるため、コスト面や時間のリスクが伴います。

競売物件は通常の不動産取引とは異なり、裁判所が介入しているため透明性がありますが、購入者側のリスクも存在します。

しっかりとした物件調査と計画を持って臨むことで、良い物件を手に入れるチャンスにもなります。

一方で、取引の複雑さや不確実性もあるため、リスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

競売物件が「やばい」と言われる理由3つ

競売物件がやばいと言われている理由を3つ解説します。

理由①:立ち退き問題や不法占拠者のリスク

競売物件では、前の所有者や不法占拠者が物件に居座り続けることがあり、購入後に立ち退きを求めるための手続きが必要になることがあります。

立ち退き交渉が長引くと、購入後にすぐに物件を使用できず、費用や時間が余計にかかるリスクがあります。

また、強制的な立ち退きを実施するには、法律に基づいた手続きが必要であり、精神的な負担も大きくなります。

立ち退きに関するトラブルは裁判や調停に発展することもあり、最悪の場合、実際に居住するまでに数か月以上かかることがあります。

過去には、落札した物件に数年間住んでいた占拠者の立ち退きが難航し、最終的に裁判に持ち込まれたケースも報告されています。

理由②:物件の状態が見えないリスク

競売物件は一般的に内覧ができないため、購入前に物件の内部状態を確認することが難しいのが現実です。

そのため、内部の状態が悪い物件や修繕が必要な箇所を把握できず、購入後に思わぬ修繕費がかかることがあります。

内覧不可のため、設備の不具合や隠れた瑕疵(かし)などを購入前に把握できないことがリスクとなります。

過去の事例では、購入後にシロアリ被害や漏水が発見され、数百万円の修繕費が発生したケースがありました。

外から見れたらいいですが、家の中が残置物が溢れている可能性もありますね。

理由③:法的手続きの複雑さと権利関係のリスク

競売物件には抵当権や差押えなど、権利関係が複雑な場合が多く、落札後にこれらの処理を行う必要があります。

また、元の所有者の税金未納などで物件に抵当権が残っていることもあり、購入者が手続きを行わなければならないケースもあります。

競売物件は通常の不動産取引と異なり、権利関係の処理が不十分なまま取引が進行するため、落札後に法的問題が発生する可能性があります。

ある購入者は、前所有者の未払税金が原因で物件に抵当権が設定されたままになっており、解除の手続きに数ヶ月を要したケースもあります。

競売物件が安い3つの理由とは?

競売物件は、通常の不動産に比べて相場よりも2〜4割ほど安く購入できることが多いです。

ではなぜ、そんなに安くなるのでしょうか?

この章では、競売物件が安くなる代表的な3つの理由について、具体例やデータを交えて解説していきます。

安い理由①:売主がいない=価格交渉がなく、裁判所が機械的に価格を決定

あのマンション30年ものの競売物件とはいえ2800万はめちゃくちゃ安いよな 今ほんと中古もバカにならん高いので…

— さしみ (@343_chan_nnnn) August 15, 2023

おはようございます

— るい(住宅販売員・子供4人のパパ) (@NoggqLEKHnwdugn) August 5, 2024

競売物件(ローンが払えなくなり金融機関に差し押さえされ、裁判所経由で売却される物件)を色々と見てると築年数5年以内の物件もけっこう多い…

通常の不動産取引では、売主が価格を設定し、不動産会社と相談しながら販売戦略を立てます。

しかし、競売物件には「売主」が存在しません。

ローンを返済できなくなった所有者から、金融機関が差し押さえた物件を裁判所が代わりに売却します。

そのため、売却価格は市場の動向を考慮せずに、裁判所が書類をもとに機械的に決めるのです。

さらに、交渉による値上げや、売主の「この価格で売りたい」という意志がないため、価格が安くなりやすい構造になっています。

【通常の取引との比較】

| 項目 | 通常の不動産取引 | 競売物件 |

|---|---|---|

| 売主 | 個人または法人 | 不在(裁判所が代行) |

| 売却方法 | 相場を見て価格設定・交渉あり | 裁判所が機械的に価格決定 |

| 値引き・交渉 | 可能 | 不可能 |

| 市場価格との差 | ±0〜10% | -20〜40%程度が多い |

売主の「利益を最大化したい」という意思が働かないため、買主にとっては価格的に魅力的な条件が揃っているのです。

安い理由②:内覧不可&瑕疵担保責任なし=「見えないリスク」を価格に反映

事故物件(殺人、自殺等があった物件)によくあること

— マンションGメン (@mansion_Gmen) January 31, 2025

①物件名の変更

②部屋の一部に不自然なリフォーム

③空室が多い

④定期借家

⑤周辺家賃相場より3割以上安い

⑥競売物件

自殺手段については「部屋での首吊り」が最も多くなっており、この場合、賃貸・売買ともに告知義務があります。

競売物件サイトを見るのが好きなんだけど、すすきののはずれのあのマンションがものごっつい安い値段で売られてた。(※他物件やらは百万千万単位だから、金額間違いではないはず)

— ちかぱし( ◜◡^)っ✂︎╰⋃╯ (@guatemara1) January 23, 2023

古いから?

中身入りだから? pic.twitter.com/XnwXMf6t6I

競売物件は、入札前に内覧ができません。

そのため、実際の状態を自分の目で確かめることができず、「住める状態かどうか」「修繕が必要か」などがわからないまま購入判断をしなければいけません。

さらに、一般的な売買契約であれば付帯する「契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)」も競売には存在しません。

このような不確定要素が多いため、物件の価値に不安が残り、そのリスクを考慮して価格が下げられているのです。

競売物件の不透明リスクの例

- 雨漏り、腐食、シロアリ被害などの建物劣化

- ゴミ屋敷化、ペットによる室内ダメージ

- 家具・ゴミの残置

- 給排水設備の不具合

- 違法建築や境界問題

こうした「リフォーム代が読めない」「入居までに時間がかかるかもしれない」などの懸念から、買主のリスクを価格で調整することが、競売物件の世界では当たり前になっています。

安い理由③:明け渡し義務がない=「占有者トラブル」のリスクが価格を押し下げる

競売物件はやめておけ!

— きむら@サラリーマンでもできる不動産投資 (@kimura_fudosan) April 1, 2025

質問されました。

「競売というのがあって、相場よりも大幅に安い価格で物件を落札できるものが得だと思うんですけど、実際のところどうですか?」

実際に2〜5割引きで買える場合もあるから、競売一択だと思った人は異議アリです。…

いいこと教えます

— 鑑定投資家のまーさん (@ma_kanteishi) October 2, 2023

競売物件を扱う裁判所執行官って、募集あれば試験でなれて、実は歩合で年収高いんですよモゴモゴ…

国の専属元付け業者みたいなものですモゴモゴ…

競売物件には、「引き渡し義務」がありません。

つまり、現在住んでいる元所有者や賃借人が、競売後もそのまま住み続けている可能性があります。

この場合、買主自身が「明け渡し交渉」や「裁判所への引渡命令の申し立て」などを行わなければなりません。

中には強制執行となり、引っ越し費用や運搬費用まで買主が負担するケースもあります。

このような「住人が出て行かないかもしれないリスク」があるため、価格が大きく下げられるのです。

【明け渡しに関するリスクとコスト】

| リスク項目 | 発生する可能性 | 対応内容 | 費用目安 |

|---|---|---|---|

| 元所有者が居座る | 高い | 引渡命令→強制執行 | 5〜20万円程度 |

| 賃借人との交渉 | 中〜高 | 賃貸契約の引継ぎ or 立ち退き交渉 | ケースによる(敷金精算など) |

| 残置物の処理 | 高い | 業者へ依頼 | 10〜50万円程度 |

特に、購入目的が「すぐに入居したい」「リフォームして売りたい」といった短期回収の場合、このような時間的・金銭的リスクは大きな足かせになります。

そのリスクを金額でカバーするため、競売物件の価格は安く設定される傾向にあるのです。

競売物件のデメリット3つとは?

競売物件は価格の安さが魅力ですが、その裏には見逃せないデメリットも存在します。

購入前にリスクを正しく理解しておくことが、失敗しない投資・購入への第一歩です。

ここでは、代表的な3つのデメリットについて詳しく解説します。

デメリット①:内覧ができず、現状が不明確

競売物件について

— 肯定ボーイ@不動産投資 (@koutei_boy) March 17, 2023

ローンが払えないなどの理由で物件が差押え売りに出されている物件。

○メリット

相場より破格の値段で購入出来る

○デメリット

残置物は勝手に捨てられないので法的な順序を経て撤去する必要がある。

不動産賃貸業に慣れてきたら競売物件を仕入れるのもありかも

競売物件では、原則として内覧ができません。

住人がまだ住んでいることが多く、勝手に立ち入ることができないためです。

そのため、購入前に室内の状態や設備の劣化具合を確認することができず、状態が良いかどうかは「書類」と「外観」からしか判断できません。

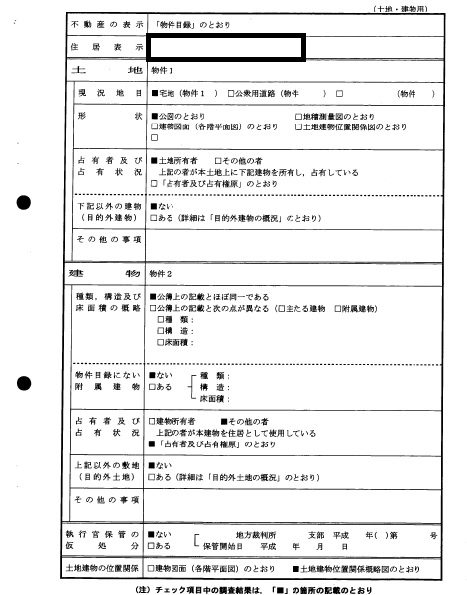

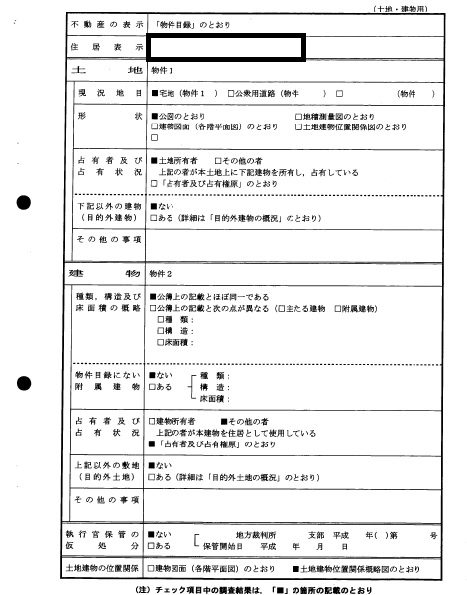

競売物件で確認できる主な書類(いわゆる“3点セット”)

- 物件明細書:登記情報や賃借人の有無など

- 現況調査報告書:建物の使用状況、破損などの報告

- 評価書:裁判所が算出した評価額や周辺情報

これらの情報だけでは限界があるため、例えば以下のような「見えないリスク」が付きまといます。

見えないリスクの例

- 雨漏りやシロアリ被害などの構造的な問題

- ゴミの放置やペットによる汚損

- 水道・ガス・電気設備の劣化や使用不可状態

購入後に高額な修繕費用がかかる可能性もあるため、専門家に書類を見てもらったり、現地を外観からチェックすることが大切です。

デメリット②:占有者が退去しない可能性がある

【競売物件購入のメリデメ】

— ブロ銀銀行員✖️中小企業診断士 (@bloginn_shindan) December 11, 2024

◆メリット

•安く購入できる(可能性が高い

◆デメリット

•基準価額の20%の保証金前もって必要

•建物内部を購入前に閲覧不可

•瑕疵担保責任免責

•居住者が立ち退かないことも

•鍵もらえないことも

•前所有者の残置物の処理どうするか問題

競売物件は、以下の理由でヤクザの巣窟だったんだなぁ…

— きりんボロ戸建て挑戦中 (@boroko_kirin) December 27, 2024

・賃貸契約結べない

・立ち退きが簡単(怖いから)

・安く買えるので売り抜ける

占有者が全然デメリットにならないって強すぎる…こりゃ相性抜群だ

2020年の法改正から入札できなくなったけど、追い出しに特化した人は相性良いのでは https://t.co/LEbEWPkR8Z

競売物件は「売主不在」であるため、引き渡し義務がありません。

つまり、前の所有者や入居者が物件に住み続けていても、すぐに出て行ってもらえるとは限らないのです。

買主は自分で交渉を行い、必要に応じて裁判所に「引渡命令」や「強制執行」の申し立てを行う必要があります。

【占有者がいる場合の流れ】

| ステップ | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 任意交渉 | 直接交渉して退去を依頼 | 無料〜立退料発生(数万円〜数十万円) |

| 引渡命令申立 | 裁判所に申立て、命令を出してもらう | 数千円程度(収入印紙代) |

| 強制執行 | 執行官立ち合いのもと明け渡し実施 | 5万〜20万円(作業費など) |

交渉が長引けば時間も労力もかかり、精神的なストレスも大きくなります。

また、前の住人が「立退料(出て行く代わりに渡すお金)」を求めるケースもあるため、資金計画にも影響が出ることがあります。

デメリット③:契約不適合責任が適用されない

『お得か?競売物件で気をつけること』

— おき|公務員資産形成 (@oki_asset) June 2, 2023

競売のメリット

・相場より安く買える可能性がある

競売のデメリット

・入札で最高値を出す必要性

・融資が落札まで組めない

・瑕疵担保免責

もし融資がおりなければ現金で購入する必要がある。

また、物件に瑕疵があっても責任を問うことができない。#不動産

通常の不動産売買では、売主に「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」があります。

これは、隠れた欠陥(雨漏り、設備故障など)があった場合、売主に修繕・補償などを請求できるという制度です。

しかし競売物件では、売主が存在しないため、この契約不適合責任が一切適用されません。

つまり、どんな欠陥があっても「すべて自己責任」で対処しなければなりません。

【一般売買と競売の比較表】

| 比較項目 | 一般売買 | 競売物件 |

|---|---|---|

| 売主 | あり(個人・法人) | 不在(裁判所主導) |

| 契約不適合責任 | あり(期間限定) | なし |

| 欠陥発見後の対応 | 修繕請求・解除可能 | 買主がすべて負担 |

設備不良、建物損壊、雨漏り、害虫などが発覚しても、買主が自費で修繕・対応する必要があります。

購入後に想定外の費用がかかり、「安く買ったのに、トータルで高くついた…」ということも珍しくありません。

競売物件のメリット3つ

競売物件のメリットが3つあるので、それを詳しく解説します。

メリット①:市場価格より安く購入できる可能性

そう言えば、今ビルが建ってる土地も当時めちゃくちゃ安かったな〜。

— TOMO(@poodlecutee) October 29, 2023

他の中華料理店のご主人と話した時も競売物件を買って不動産を手に入れてると聞きましたね。

お金儲けの上手い人が多いです。

競売物件の最大のメリットは、市場価格よりも安く購入できる可能性が高いことです。

一般市場で売り出されている物件と比べて、競売物件は売主が差押えを受けているなどの事情から、相場よりも安価に取引されることが多くなります。

特に、競争入札で他の入札者が少ない場合や、物件の状態が悪く敬遠されがちな物件は、さらに安く購入できる可能性があります。

過去の競売物件では、相場の20〜30%安く購入できた事例が多く報告されており、中には半額程度で購入できたケースもあります。

安価に購入できることで、リフォームや改修に費用をかけたとしても、最終的に通常の購入価格よりも安く済む場合が多いです。

メリット②:都心の好立地物件が見つかるチャンス

競売市場には、都心や人気エリアの物件も含まれるため、通常は出回らない好立地の物件を見つけるチャンスがあります。

特に都心部の物件は、通常の市場では高額で手が届かないことが多いですが、競売を通じて比較的手頃な価格で入手できる可能性があります。

東京都内の一等地にあるマンションが競売にかかり、通常の販売価格の70%程度で購入できたケースがあるなど、都心の希少な物件を手に入れる機会があります。

このように、好立地の物件が安価で手に入ることで、居住用としてだけでなく、賃貸運用や転売の資産価値も期待できます。

メリット③:手続きがシンプルで迅速な取引が可能

競売物件の取引は、一般の不動産取引に比べて手続きがシンプルで迅速に進むことが特徴です。

競売では、裁判所が入札と契約の手続きを監督するため、売主と買主間の交渉が不要で、明確なルールに従って進行します。

このため、一般市場での交渉による時間のロスや煩わしさが少なく、取引がスムーズに進みます。

競売物件の手続きは予め決められたスケジュールで進行するため、一般市場での売買契約よりもスピード感があります。

また、契約不履行のリスクが低く、手続きの透明性も高いです。

迅速な取引は、急いで物件を取得したい場合や短期間で資産を動かしたい投資家にも大きなメリットとなります。

競売物件を購入前に確認すべきポイント3つ

競売物件を購入する前に確認すべきポイントを3つご紹介します。

ポイント①:物件明細書の確認ポイント

物件明細書は、競売物件購入に際して最も重要な書類の一つです。

物件の基本情報や所有者、権利関係が詳述されており、購入者が知っておくべきリスクが記載されています。

たとえば、抵当権や差押えが設定されているか、土地や建物の現況に法的問題がないかが明記されます。

競売物件では内覧できないことが多いため、この書類に基づいてリスクを評価する必要があります。

- 抵当権、差押えなど法的な問題がないか

- 建物の老朽化や構造的な問題がないか

- 建物や土地の権利関係の確認

物件明細書は法的な専門用語が多く含まれていることもあるため、不動産や法的知識がない場合、弁護士や不動産の専門家に相談することが推奨します。

ポイント②:現況調査報告書の活用法

この報告書は、競売物件の内部を確認する唯一の手段であるため、物件の状態を把握する上で非常に重要です。

- 建物の老朽化状態

- 入居者がいるか、退去済みか

- 雨漏りやその他の損傷

例えば、雨漏りがある物件を修繕せずに購入してしまった場合、後に大規模な工事が必要となり、予想外の費用がかかるケースがあります。

報告書の内容は慎重に確認し、わからない部分は専門家に相談して判断しましょう。

ポイント③:現地調査とその限界

現地調査は、物件の周辺環境や立地条件を把握するために有効な方法です。

しかし、競売物件では内部に立ち入れない場合がほとんどであるため、建物の詳細な状態は外観だけでは分からないことが多いです。

- 周辺環境やアクセス

- 近隣住民との関係

- 外観上の不具合や違法建築の有無

物件の内部を確認できないため、外観や報告書だけでは判断しにくいことがあり、場合によっては内部に大きな損傷がある可能性も考慮しなければなりません。

報告書や明細書と合わせて総合的に判断することが重要です。

競売物件のリスクを回避する方法3つ

競売物件のリスクを回避する方法を3つご紹介します。

方法①:専門家への相談の必要性

競売物件を購入する際、物件の権利関係や法律的なリスクが複雑であるため、不動産専門家や弁護士への相談は必須です。

物件の明細書や現況調査報告書に記載されている内容は専門的で難解な場合が多く、購入後に予想外の問題が発生するリスクがあります。

専門家に相談することで、これらのリスクを未然に防ぎ、より安全な取引を進めることができます。

- 権利関係の問題(抵当権、差押えなど)

- 物件の法的状況

- 不動産評価や物件の適正価格

弁護士や不動産コンサルタントを通じてこれらをチェックすることで、トラブルを回避し、安心して入札ができます。

方法②:入札前にできるリスク確認方法

競売物件は内覧ができないことが多く、物件の状態を事前に確認するのは難しいですが、いくつかの手段を駆使すればリスクを減らすことが可能です。

まず、現況調査報告書や物件明細書を詳しく確認することが必要です。

これには、建物の損傷や法的な問題が記載されている場合があり、しっかりとチェックすることで、リスクを減らすことができます。

事前のリサーチを徹底することで、不測の事態を避けられます。

方法③:不法占拠者の有無を確認する方法

競売物件では、不法占拠者が存在する可能性があり、この問題が解決されないと購入後の引き渡しが困難になることがあります。

不法占拠者がいるかどうかを確認するためには、まず現況調査報告書に記載されている入居者情報を確認します。

この報告書には、物件が現在誰に使用されているか、またその使用状況が記載されており、不法占拠者のリスクを事前に把握することができます。

- 現況調査報告書に「入居者あり」と記載があるか確認

- 入札前に裁判所に問い合わせて、詳細な入居者情報を確認

不法占拠者の有無をしっかり確認しておくことで、購入後のトラブルを防げます。

実際にあったトラブル事例とその対策3つ

実際にあったトラブルの事例を対策を、3つご紹介します。

トラブル事例を知っておくことで、競売物件を買う際のリスク回避が可能です。

対策①:占拠者とのトラブル事例

警官に取り囲まれたことはある。元の会社の時、競売物件

— やまねこやばい土地専門家 (@yoshiro0424) November 1, 2023

住人に胸ぐら捕まれメガネ飛んだ。住人が110番。警官5、6人で泥棒扱い

当社が家の所有者だが、この住人は不法に当社家を占拠してる、そのため退去の督促に来たことを、関係書類見せて説明

囲みは解かれ「暴行罪で訴えますか?」と立場逆転

ある購入者が競売物件を落札後、占拠者が住んでいることに気づきました。

購入後すぐに退去を求めましたが、占拠者は「ここでの生活が続いている」として、退去に応じませんでした。

法的手続きを取っても退去までに長い時間がかかり、その間、物件を利用できず損失が発生しました。

このようなトラブルを防ぐためには、まず現況調査報告書や物件明細書に記載された入居者情報を確認することが重要です。

また、物件購入後の占拠者との交渉や強制退去の手続きを想定して、法的サポートを受ける準備をしておくとスムーズに進行できます。

専門家を通じて、法的な手続きの流れを事前に把握しておくことが大切です。

退去の交渉は自分でやらないといけないので、初心者がすべて自分でやるのは現実的ではないですね。

対策②:隠れた欠陥や不具合の発覚事例

ある物件では、購入後に屋根に大きな漏水が発生し、天井や壁が損傷していたことが判明しました。

競売時には物件内部を確認できなかったため、現況報告書に記載されていた軽微な損傷以上に、深刻な問題が隠れていました。

結果として、修繕にかかる費用が想定を大幅に超えることになり、利益を出すことができませんでした。

競売物件は内覧が難しいことが多いため、事前に物件の状態を徹底的に調べることが重要です。

現況調査報告書の内容を細かく確認し、可能な限り外部のプロ(建築士や不動産業者)に相談してアドバイスをもらうのが賢明です。

また、修繕費用や緊急時の対応費用を考慮に入れて、余裕のある予算を立てることがリスク軽減につながります。

家の傾きなど、基礎に何かしらの瑕疵があれば修繕費用が大幅に超えるので、これも大きなリスクと言えるでしょう。

対策③:法的トラブルの実例とその回避方法

競売で購入した物件に、元所有者の差し押さえや抵当権が残っていることが購入後に発覚しました。

物件を自由に使用することができず、追加で費用を支払ってこれらの問題を解決しなければならなくなったため、大きな損失を被りました。

このような法的トラブルを避けるためには、競売に入札する前に物件の権利関係を徹底的に調査することが重要です。

物件明細書には抵当権や差し押さえの情報が記載されていますが、理解が難しい場合は、不動産や法律の専門家に相談して権利関係のクリアな物件を選ぶようにしましょう。

また、落札前に裁判所での確認をしっかり行い、リスクを最小限に抑えることが大切です。

抵当権とは、お金を貸した人が、もし返してもらえなかったときに、借りた人の家や土地を売って、そのお金で返してもらうための約束です。

たとえば、家を買うときに銀行からお金を借りると、その家を「担保」として使います。

もしお金を返せなくなったら、銀行はその家を売ってお金を回収できる、という仕組みです。

競売物件購入の失敗例3つ

競売物件は、価格が安い分、見落としがちなリスクが多く存在します。

ここでは、実際にあった3つの失敗例を紹介し、それぞれから得られる教訓をお伝えします。

購入前にしっかり備えて、同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。

失敗例① リフォーム費用が想像以上にかかった

相模原のタワマン23階の77.87㎡、3LDKの角部屋が2,400万円…!

— 超高層ビル・都市開発研究所の中の人 (きりぼうくん) (@kiribou06341) November 1, 2022

元家主の荷物が放ったらかしなのと管理修繕費80万ちょっとが滞納されてるけど、それでも超絶安い、、

競売物件気になるけど、素人にはハードル高いなあ

全部リフォームしても2800万円くらいにおさまったりするのかな?… pic.twitter.com/9zb7AR2Ik1

不動産はね競売物件買ってリフォームして売りたくてさ

— ちゃんもも (@KumamonChanmomo) April 25, 2021

でも競売不動産取扱主任者にギリギリで落ちて萎えた pic.twitter.com/56yiW5QQeB

築25年の中古戸建てを、見た目の良さと価格の安さだけで落札した例です。

内覧ができないため、建物の内部状態が分からないまま購入してしまい、次のような問題が発覚しました。

- 天井に雨漏りの跡があり、木材が腐食していた

- キッチンや浴室の水回りがすべて使用不可状態

- 電気・ガス設備が老朽化し、全面交換が必要だった

想定していた修繕費は50万円でしたが、実際には280万円以上の大規模リフォームが必要となり、収益性が大きく損なわれました。

競売物件では内覧ができないことを前提に、事前に「3点セット」を丁寧に読み込むこと。

さらに、不安がある場合は専門家に現地調査を依頼し、リフォーム費用は余裕を持って見積もることが大切です。

失敗例② 占有者が退去せず、物件が使えなかった

競売物件デビューしてみたけど占有者はもう引越ししており、手紙を送ったらすんなり会えて鍵の受け渡しもスムーズにいって想定より早くリフォームに着手できた。

— ふみちゃん (@urimaoufumichan) November 23, 2022

出ていってもらうのに15万位引っ越し代に渡す的な話もチラホラあったけど無料ですんだ。

しかし残置物はもりもりトラック3台分あった

弁護士業でやりたいことはもうないから、なんか事業したいなーと思うものの安易に思いつくのは不動産しかねぇ

— IMA@株アカ (@IMAdayon) August 8, 2024

・競売物件を買って、占有者に退去してもらって場合によってはリフォームして売る

まぁ、不動産の適正価格わからねえし、リフォーム関係の人とつながりないんだけど

地方にある一戸建てを格安で落札。

3点セットには「占有者あり」と書かれていたが、軽視して入札しました。

落札後、現地を訪れると高齢の前所有者が住み続けており、任意交渉にも応じない状態でした。

その後、裁判所への引渡命令の申立てや、強制執行の準備が必要となり、物件を実際に使用できるようになるまでに11か月もかかりました。

その間、固定資産税や管理費が発生し、資金計画が大きく崩れてしまったのです。

占有者の有無は「現況調査報告書」で必ず確認し、交渉が必要になるケースでは、弁護士や代行業者に早めに相談すること。

占有リスクのある物件には、対応にかかる時間と費用も計画に入れておきましょう。

失敗例③ 管理費や修繕積立金の滞納を請求された

占有者がいる物件はチャンス

— エナクト @ 競売・公売不動産 (@enact_suguri) July 18, 2022

競売で占有者が居住していると引いてしまう人。

もったいないです。

鍵、図面等の重要書類の引渡しがスムーズにいくうえ、居住に十分なインフラが現在で使えていることを示しています。

さらに、そのまま賃貸借契約が結べてリフォーム費用が不要になる場合もあります

不動産をより安く購入する方法

— グリーンアイ | 不動産を通じたご縁 (@greeneye_kaicho) August 25, 2024

1. 仲介手数料を値引き交渉する

2. 販売価格を値引き交渉する

3. 競売物件を購入する

4. ぶつアゲ業者から購入する

5. 売主と直接交渉する

上記を知らない営業から購入しないこと。

購入後の管理費などが割高になるケースもあるので注意して。

都内の中古マンションを落札し、見た目も良好だったため安心していたところ、管理組合から突然の連絡が。

前の所有者が管理費・修繕積立金を70万円以上滞納しており、その支払いを請求されることになりました。

3点セットでは詳細な滞納情報が見えづらく、事前確認を怠ったことが原因でした。

下記の表は、買主に請求される可能性のある費用の一例です。

| 項目 | 内容 | 請求対象の可能性 |

|---|---|---|

| 管理費 | 共用部の維持・管理の費用 | 高い |

| 修繕積立金 | 長期修繕のための積立金 | 高い |

| 固定資産税 | 所有後にかかる税金 | あり |

| 電気・ガス・水道代 | 個人契約のため、前所有者に請求されることが多い | 低い |

競売でマンションを購入する場合は、管理組合に連絡を取り、滞納の有無を確認すること。

滞納金が判明した場合は、入札価格にその分を織り込み、総額で損をしないように調整しましょう。

競売物件購入の成功例3つ

競売物件はリスクがある一方で、知識と戦略を持って取り組めば大きな成功を収めることも可能です。

ここでは実際に成功した購入者の事例を3つご紹介し、それぞれの成功ポイントを整理していきます。

成功例①:都内のワンルームを格安で購入し、高利回りを実現

節税目的でワンルーム買ったのに競売かかるだなんて…

— 鴨鍋不動産 (@KamonabeEstate) June 22, 2022

"目的物件は節税目的で取得したもので ~中略~ 目的物件は見たこともなく、誰が住んでいるのかも情報がなく知りません" pic.twitter.com/VDYaIXK2H2

東京都内の人気エリアで、築年数が浅く状態の良いワンルームマンションを競売で落札。

現況調査報告書で内部の状態を確認し、リフォーム費用を最小限に抑えたことで、高利回りでの運用に成功しました。

【購入・運用概要】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 落札価格 | 約780万円 |

| 相場価格 | 約1,100万円 |

| リフォーム費用 | 約10万円(簡易清掃のみ) |

| 月額家賃 | 7.2万円 |

| 表面利回り | 約11.1% |

- 駅近・築浅という条件で物件を絞った

- 書類をもとに室内状況を詳細に把握

- 内覧できない分、現地外観調査も実施

成功例②:古家付き土地を再開発し、アパート運用で利益化

日経新聞中面より。

— toriyuki s&p500 (@toriyuki5223) July 5, 2022

都心、駅近、高利回り、RC築浅、積算評価大、満室、入居者属性良し…

そんな物件あるかい!

そんなのあったら不動産会社が自社用に買いますがな。

無ければ自分で作るしかないよ。

駅近新築欲しいなら、例えば競売で古家付物件を落札して債務整理して、解体後に新築とかね。 pic.twitter.com/GuIqfhOkai

競売物件で共有持分になってる故に安い古家、安く買って共有物分割訴訟申立したら儲かりそうな気がするけど、そもそも安く買えないのかな。プロの不動産屋が手を出さないなら素人の出る幕はないのかもしれないけれど。

— 宅建落太郎 (@sashi_harakami) February 1, 2022

関西地方で競売に出ていた古家付きの土地を格安で購入。

建物は解体し、2階建ての新築アパートを建設。

満室稼働で安定した家賃収入を得ることに成功しました。

【プロジェクト概要】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 落札価格 | 約900万円 |

| 解体費用 | 約100万円 |

| 建築費用 | 約3,000万円(4戸) |

| 月額家賃収入 | 約28万円 |

| 表面利回り | 約10.2% |

- 建物の価値に期待せず、土地活用に特化した戦略

- 近隣の賃貸ニーズと相場を調査済み

- 信頼できる建築会社と連携し、コストと工期を最適化

成功例③:店舗付き住宅を購入し、自宅+賃貸収入を両立

裁判所に自宅兼店舗が競売にかけられるタイミング的に、容疑者が借金の返済に困って他人のキャッシュカードで現金を引き出した挙句殺害したという事がうかがえる。ちなみにその物件の価格は土地付き89万円の格安。殺人現場とかそういう心理的瑕疵を気にしない人には買いかもしれない。俺は買わんけどw pic.twitter.com/plb3mHTW6q

— maxspeed1000km (@maxspeed1000km) November 24, 2018

地方都市の元ジム付き戸建て住宅を購入。

占有者が住んでいたが、地域に強い管理会社を通して同郷の交渉人を立て、円満に立ち退いてもらうことに成功。

1階は賃貸運用、2階は自宅として利用するスタイルに切り替えました。

【活用実績】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 落札価格 | 約1,200万円 |

| 立退き費用 | 約80万円 |

| リフォーム費用 | 約150万円 |

| 月額賃貸収入 | 約12万円(1階部分) |

| 2階利用 | 自宅として使用 |

- 占有リスクを想定し、事前に交渉策を練っていた

- 自宅+収益のハイブリッド活用

- 書面での合意書や翻訳書類を準備し、トラブル回避

競売物件の購入をおすすめする人としない人の特徴

ここで、競売物件をおすすめする人と、おすすめしない人の特徴を解説していきます。

おすすめの人の特徴

競売物件の購入は、市場価格より安く購入できる可能性がある反面、リスクが伴います。

そのため、以下のような特徴を持つ人におすすめです。

- 不動産知識が豊富な人:競売物件の権利関係や法的な複雑さを理解し、問題が発生した際に適切に対処できる人。

- リスクを許容できる人:物件の状態が確認できない場合が多いため、万が一のリスク(占拠者がいる、隠れた不具合があるなど)に備えることができる人。

- トラブル対応に強い人:不法占拠者や法的トラブルなど、購入後に発生する可能性のある問題を冷静に解決できる能力がある人。

過去に競売物件を購入して修繕や法的トラブルにうまく対応し、高リターンを得た投資家がこのタイプに該当します。

おすすめではない人の特徴

競売物件の購入には、不確実性が伴うため、不動産の経験が浅い人やリスクに対して敏感な人には向いていません。

具体的には以下のような人が該当します。

- 初心者:競売物件特有の手続きや法的リスクに不慣れで、細かい部分に注意が届かない人。

- リスクを避けたい人:物件の内覧ができないことや、購入後に隠れたトラブルが発生する可能性があることがストレスになる人。

- 安定した投資を望む人:リスクよりも安定した収益や安心感を優先する人は、競売物件ではなく通常の不動産取引のほうが向いています。

初めて不動産投資に挑戦する人は、競売物件での予期せぬトラブルに対応しきれない場合があり、この選択肢はリスクが高すぎる可能性があります。

競売物件がやばいと言われることに関するよくある質問10選

競売物件がやばいと言われることについて、よくある質問10選を紹介します。

質問①:競売物件を購入する際に注意すべきリスクは何ですか?

競売物件の購入にはいくつかのリスクがありますが、主なものとして次の3つが挙げられます。

- 物件の状態が確認できない

競売物件は通常内覧ができないため、内部の状態を事前に確認することができません。

物件に老朽化や隠れた欠陥がある場合、修繕費が予想以上にかかるリスクがあります。

購入前には、物件明細書や現況調査報告書で状態をできるだけ確認しましょう。 - 法的トラブルの可能性

競売物件は、所有者の債務問題など法的な背景があります。

抵当権や差押えが残っている場合、その問題を解消する必要があります。

これを確認するためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 - 占拠者がいる可能性

現在の住人が物件を不法に占拠しているケースがあり、その場合、立ち退き交渉や法的手続きを自分で行わなければならないことがあります。

事前にそのリスクを理解しておくことが大切です。

特に占拠者がいる場合は、最悪裁判手続きになり、問題解決まで長期化する恐れが最大のリスクと言えますね。

質問②:競売物件の購入プロセスはどのように進めればいいですか?

競売物件の購入プロセスは通常の不動産取引と異なり、特有の手続きがあります。

- 物件選定: まず、物件明細書や現況調査報告書を確認し、購入希望の物件を選びます。

- 入札手続き: 競売では入札によって購入者が決定します。希望価格を提出し、他の入札者と競います。

- 入札結果の確認: 自分が最高額であれば落札となり、その後支払いと所有権の移転手続きを進めます。

競売物件はスムーズに進めば、一般的な不動産取引よりも短期間で取引が完了することが魅力ですね。

質問③:競売物件の購入にかかる費用はどれくらいですか?

競売物件の購入には物件自体の費用以外に、次のような追加費用がかかることがあります。

- 落札価格: 競売の最終落札価格が物件の購入費用となります。

- 登録免許税・不動産取得税: 物件の所有権移転の際には、登録免許税や不動産取得税がかかります。

- リフォーム・修繕費: 競売物件は内覧ができないため、購入後に修繕費が発生する可能性があります。

事前にリフォーム費用の見積もりを取っておくと安心です。

これらの費用を総合的に考慮して予算を設定することが必要です。

費用は前提条件によって変わるので、まずは専門家に相談したいですね。

質問④:競売物件を購入するメリットはありますか?

競売物件にはリスクが伴うものの、いくつかの大きなメリットがあります。

- 安く購入できる可能性が高い

市場価格よりも安く物件を購入できるチャンスがあるため、資金面でのメリットがあります。

特に価格が上がりにくい物件の場合、大幅な値引きで購入することができる場合もあります。 - 好立地の物件が見つかることがある

競売物件には、一般市場に出回らない都心の物件や好立地の物件が含まれることがあり、予想外のチャンスに巡り会うこともあります。 - 手続きが迅速

競売では、入札手続きが終了すれば迅速に取引が進むため、一般の不動産取引よりもスピーディーに物件を手に入れることが可能です。

質問⑤:競売物件を購入する際に専門家に相談する必要はありますか?

競売物件は複雑な法的手続きが伴うことが多いため、専門家に相談することを強くおすすめします。

- 法的アドバイス: 抵当権や差押えの解消が必要な場合、弁護士や司法書士のサポートが不可欠です。

- 物件状態の確認: 建物の状態や修繕の必要性を建築士や不動産鑑定士に確認してもらうことで、予想外の出費を防ぐことができます。

専門家に相談することで、リスクを最小限に抑え、競売物件の購入をスムーズに進めることが可能です。

質問⑥:競売物件のトラブルで居座りがあればどうする?

競売物件の内部に元オーナーが居座り、落札した業者と立ち退きの価格交渉して立ち退く手口もあると聞いた。競売物件は怖いな。

— ともちゃん(@nishimura_ip) August 10, 2024

競売物件って暴力団の居座りとかあるから素人が手を出すのは怖いんだよね。ましてや都内でしょ?相当な自信が無いとできないよ。強力なバックが付いてるとか。 #島田紳助

— DJ captain_hana (@Captain_hana) August 28, 2011

競売物件でよくあるトラブルの1つが「居座り」です。

これは、前の所有者や入居者が物件から退去せず、明け渡しに応じない状態を指します。

このような場合、以下の手順で対処します。

【居座り対処の流れ】

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1 | 任意交渉:丁寧に退去をお願いする |

| 2 | 引渡命令申立て:裁判所に引渡命令を申請 |

| 3 | 強制執行:命令に従わない場合、執行官による強制退去 |

重要なのは「冷静に」「書面で」対応することです。

感情的な交渉はトラブルを深刻化させる可能性があります。

質問⑦:競売物件の占有者を追い出す方法は?

競売物件はそもそも占有者を追い出すところからスタートらしいよ

— かっこー(@tt_monkey) September 10, 2021

ヨシダさん、念願のマイホームは競売物件狙ってみるのはいかがです?訳ありなので格安で戸建中古物件出来るチャンス!

— tomo (@jank2019) March 22, 2020

訳あり物件はYouTubeネタにもなる?

建物占有してる奴を追い出す手間とか(笑)893さん絡みとかの訳ありでお安いです…

うーん家探すのも難しいですね

— 赤エリ@赤エリ帝国 (@ElisabeBathory) April 19, 2023

練馬区の競売物件良さげなんですけど競売って事は追い出すなりしないとってことですよね

それか買った後に居住者と交渉して家賃制にするとかですかね

少なくとも人が住めるレベルってことだと私は思ってます

占有者が任意で出て行かない場合、法的手続きを取ることが必要です。

主な追い出し方法

- 引渡命令の申立て

→ 裁判所に引渡命令を出してもらい、法的に退去を促す方法です。

取得者が代金納付を完了していれば申 請可能です。 - 強制執行の申立て

→ 引渡命令に従わない場合、執行官を通して実力で退去させる措置です。

家財道具の運搬費用なども落札者負担となります。 - 任意交渉(立退き料交渉)

→ お金を支払って円満に退去してもらうケースもあります。

実際に多くの成功事例があります。

実務で必要な準備書類

- 引渡命令申立書

- 登記簿謄本

- 所有権移転証明書類

- 動産放棄承諾書(任意交渉の場合)

質問⑧:競売物件の闇とは?

よく「不動産業界の裏側の暴露!」とか「不動産業界の闇!」とかXとかYouTubeの投稿で出てかて、ちゃんと見てないけど大概囲い込みとか囮広告がどうとかな訳で。

— ショーン (@river5810) February 15, 2025

某買取再販が社名変更前の昔に居住中の競売物件落札後の立ち退きの追い込み方とかに比べたらそんな闇なんて大した闇じゃないと思うよ。

都内の競売物件のほとんどはワンルーム。闇が深いね

— Tさん (@tomo_de2) April 22, 2021

今度、買ったテナント

— じゅん!リゾートをDIYする不動産投資家 (@juntec115) December 2, 2022

最初の持ち主さんは競売で物件手放してるんだけど、通勤で未だに毎日

自転車停めるのやめてほしいな

不動産投資やってると

時々人の闇を見ることがあるな

いつまでも看板あるのも何となく嫌で

とりあえず看板を剥がしました pic.twitter.com/qg3v4OIpxy

競売物件には「闇」と言われる側面もあります。

これは通常の不動産取引と違い、情報不足やトラブルに巻き込まれやすい点が理由です。

よく言われる“闇”の内容

- 内覧できないため、中の状態が分からず、ボロボロの物件をつかまされることがある

- 占有者が居座ることで、退去交渉や強制執行に精神的負担がかかる

- 瑕疵(かし)があっても売主に責任を問えない(契約不適合責任が無い)

- 地域や物件によっては反社会的勢力の関係者が絡んでいるケースもある

競売は一般的な取引に比べてリスクが高く、相応の知識と準備が必要です。

「価格が安い」だけで飛びつくのは危険です。

質問⑨:競売物件の購入体験はある?

2年くらい前に競売で負けた物件が賃貸で10万円くらいで出てた。どのくらいで借り手がつくのかチェックしておこっと。

— ふじま@断熱屋1年生 (@Fujima7777) August 6, 2023

それにしても、フルリノベで期間も経っていて、苦労したんだろうな。自分が落札してても経験ないから同じく苦労したと思う。

えー、借りているテナントの物件が競売にかけられる事になっている模様

— たま@一人鍼灸整骨院経営 (@otamao_blog) September 16, 2021

現況の立ち合いなど滅多に体験できない事が起こりそうです。

何より不穏なのは「新しい物件購入者がテナントの立退要求をしてくる事」ですね

テナントが整骨院なんてやーやーなの!!と言われれば一巻の終わりか?

競売に初参加します!

— ポポロウ@港区大家(大阪市)&3年ブロガー (@poporou6) October 23, 2024

価値3000万円弱(だと思う)の物件に

半値ちょい超えで申し込み

まあ、刺さらないでしょうけど

経験なるし。。。

しかし、結構面倒ですね

申込書のある裁判所は新大阪駅から遠かったし

保証金支払いに直接銀行窓口行かないとで

サラリーマンだと有給とる必要ありますね

実際に競売物件を購入した体験談は多数存在します。

以下はよくある体験の傾向です。

【購入体験談の傾向】

| 成功体験 | 失敗体験 |

|---|---|

| 想定より安く落札し、高利回りを実現 | 内部がゴミ屋敷で、撤去費が高額に |

| 土地として再開発し収益物件化 | 占有者とのトラブルで半年間使用不可 |

| 築浅マンションを格安で入手 | 隣人トラブルで住み替えを余儀なくされた |

SNSや不動産投資ブログなどでも体験談が豊富に紹介されており、事前にチェックすることで学べることは非常に多いです。

質問⑩:競売物件は個人で購入できる?

競売物件購入後、税務署に個人事業主の開業届と青色申告の届けを出そうと訪問したら、購入前から事業所得者になっているので今年の青色申告は無理と言われました。とほほ。

— 三沢清太郎 日本維新の会 大田区議会議員 (@SeitaroMisawa) December 22, 2010

40近くになると家の購入を考えてしまう。市場の物件はとても高いと思う。リノベーション販売も、自分の好きなデザインにしたいよね。任意売却物件か競売物件が安いんだろうが、普通の人には手が出しにくい。競売代行なるものがいるみたいだが、競売で取得したい個人はどれほどいるのだろう。

— すみっコぐらし (@8SApXB7WlvG0E3P) April 19, 2017

はい、競売物件は個人でも購入可能です。

法人登記などは必要ありません。

ただし、以下の点に注意が必要です。

個人購入のポイント

- 裁判所への手続きが必要

→ 書類提出や保証金振込など、すべて自己責任で行う必要があります。 - 購入後のトラブル対応も自分で行う

→ 占有者がいれば退去交渉や引渡命令も自分で手配。 - 住宅ローンが通りにくいケースがある

→ 競売物件にローンをつける場合は、事前に金融機関と調整が必要です。

初心者が挑戦する際は、専門家のサポートや代行サービスの活用を検討すると安心です。

まとめ:競売物件はリスクとメリットを理解して購入を検討しよう

この記事では、競売物件はなぜやばいと言われているのは、理由を解説しました!

- 市場価格よりも安く購入できる可能性があるが、物件の状態が確認できないリスクも存在する

- 法的な問題や占拠者などのトラブルが発生する可能性があるため、事前の調査が不可欠

- 専門家のアドバイスを活用することで、リスクを軽減し、安心して取引が進められる

- メリットとデメリットを理解し、慎重に判断することが競売物件購入の成功につながる

競売物件は、相場よりも安く購入できるメリットは非常に大きいですね。

しかし、前の住居者が退去しなかったり、建物の大きな瑕疵がある場合も考えられます。

競売物件はメリット・デメリットをしっかりと考えて購入を検討しましょう。